Das SED-Erbe der Linkspartei: Warum die CDU-Kooperation ein Verrat an demokratischen Werten ist

Die jüngste Zusammenarbeit zwischen CDU und der Partei „Die Linke“ bei der Wahl von Friedrich Merz zum Bundeskanzler hat eine grundsätzliche Debatte über den Unvereinbarkeitsbeschluss der Union ausgelöst. Was viele in der aktuellen Diskussion vergessen oder verdrängen: „Die Linke“ ist nicht irgendeine linke Partei mit sozialistischen Ideen – sie ist die direkte Rechtsnachfolgerin der SED, der Staatspartei der DDR-Diktatur. Das SED-Erbe wiegt schwer und wirft fundamentale Fragen auf, die wir in diesem Artikel beleuchten werden.

Die Linke – Rechtsnachfolgerin der SED mit unaufgearbeitetem SED-Erbe

Diese Tatsache ist nicht nur eine historische Fußnote, sondern wurde von der Partei selbst bestätigt. Am 28. April 2009 erklärte Dr. Karl Holluba, Bundesschatzmeister der Partei „DIE LINKE“, vor dem Berliner Landgericht an Eides statt:

„Ich bin Bundesschatzmeister der Partei ‚DIE LINKE‘. Daher weiß ich: ‚DIE LINKE‘ ist rechtsidentisch mit der ‚Die Linkspartei.PDS‘, die es seit 2005 gab, und der PDS, die es vorher gab, und der SED, die es vorher gab.“

Dr. Karl Holluba (Quelle: https://hubertus-knabe.de/die-fortsetzungspartei/)

Diese Rechtsidentität ist keine Nebensächlichkeit, sondern hat weitreichende Konsequenzen für die Bewertung der aktuellen politischen Entwicklungen. Das SED-Erbe belastet die Partei bis heute – nicht nur moralisch, sondern auch finanziell und personell.

Die Partei „Die Linke“ entstand 2007 aus der Fusion von PDS (Partei des Demokratischen Sozialismus, Nachfolgerin der SED) und WASG. Die PDS hatte sich 1989/90 von der SED losgesagt, übernahm aber deren Vermögen und Strukturen. Die Linke ist juristisch und organisatorisch die Rechtsnachfolgerin der SED und der PDS. Das SED-Erbe ist damit nicht nur eine historische Belastung, sondern eine rechtliche Realität.

Die Verbrechen der SED – das dunkle SED-Erbe

Die SED regierte die DDR von 1949 bis 1989 diktatorisch. Die Partei war verantwortlich für ein umfassendes System politischer Verfolgung, Überwachung und Repression. Dieses SED-Vermächtnis wird von der Linkspartei bis heute nicht vollständig anerkannt.

Zwischen 170.000 und 350.000 Menschen wurden aus politischen Gründen inhaftiert. Mindestens 322 Menschen wurden durch politische Tötungen umgebracht, darunter 52 vollstreckte Todesurteile und mindestens 270 Grenztote. Die Zahl der Hafttoten wird auf mehrere Hundert bis zu 2.500 geschätzt. Das SED-Erbe umfasst damit auch schwerste Menschenrechtsverletzungen.

Die Stasi, das „Schild und Schwert der Partei“, verfügte 1989 über 90.000 feste Mitarbeiter und rund 189.000 Inoffizielle Mitarbeiter (IM). Sie betrieb systematische „Zersetzung“ – psychologische Zermürbung, soziale Isolation, Diffamierung und gezielte Zerstörung von Karrieren und Familien. Tausende Opfer leiden bis heute an den psychischen Folgen. Dieses SED-Vermächtnis wirkt in den Biografien der Betroffenen bis heute nach.

Weitere Verbrechen umfassten Zwangsadoptionen, Zwangsaussiedlungen, Enteignungen, Missbrauch des Gesundheitswesens und staatliches Doping. Mindestens 12.000 Menschen wurden zwangsweise umgesiedelt, ca. 100.000 Menschen enteignet, Kinder von Regimegegnern zwangsadoptiert. Das SED-Erbe umfasst damit ein breites Spektrum an Repressionsmaßnahmen.

Die SED-Milliarden – das finanzielle SED-Erbe

Die SED war 1989 eine der reichsten Parteien Europas mit 6,1 Milliarden DDR-Mark Barvermögen, dazu Immobilien, Firmen, Verlage und Betriebe. Nach der Wende wurden systematisch Milliardenbeträge verschoben, ins Ausland transferiert oder in Tarnfirmen versteckt. Dieses SED-Erbe belastet die Linkspartei bis heute.

Der bekannteste Fall ist der „Putnik-Deal“, bei dem die PDS 1990 versuchte, 107 Millionen D-Mark über die Moskauer Firma Putnik ins Ausland zu transferieren. Die Gelder sollten nach Norwegen und in die Niederlande verschoben werden. Die Aktion flog auf, das BKA wurde eingeschaltet, die Parteizentrale durchsucht. Das SED-Vermächtnis umfasst damit auch einen der größten Finanzskandale der deutschen Parteiengeschichte.

Bis heute sind dreistellige Millionenbeträge des SED-Altvermögens verschwunden. Gregor Gysi, damaliger Parteivorsitzender, und Dietmar Bartsch, damaliger Schatzmeister, spielten zentrale Rollen bei der Sicherung und Verschleierung des Parteivermögens. Das SED-Erbe wirkt damit bis in die heutige Führungsriege der Linkspartei hinein.

1995 schloss die PDS einen Vergleich mit der Bundesregierung, in dem sie auf 1,8 Milliarden D-Mark Altvermögen verzichtete, aber Rechtssicherheit über ihr legales Vermögen erhielt. Das SED-Vermächtnis wurde damit teilweise finanziell abgewickelt, aber die moralische Verantwortung bleibt bestehen.

Die Finanztaktiken der SED und ihrer Nachfolgeparteien zeigen eindrucksvoll, wie wichtig es ist, Vermögenswerte vor staatlichen Zugriffen zu schützen. Auch in demokratischen Systemen können sich die Rahmenbedingungen schnell ändern.

In unserem kostenlosen Ratgeber "Wie schütze ich mich vor Enteignung?" erfahren Sie:

- → Welche legalen Schutzstrategien für verschiedene Vermögensklassen existieren

- → Warum physische Edelmetalle einen besonderen rechtlichen Schutzstatus genießen

- → Wie Sie Ihr Vermögen diversifizieren und krisensicher aufstellen können

- → Welche historischen Lehren wir aus vergangenen Vermögensabgaben ziehen können

Die Generalamnesie – das strafrechtliche SED-Erbe

Obwohl es keine formelle Generalamnestie für SED-Täter gab, blieben die meisten Verantwortlichen straffrei. Von über 100.000 eingeleiteten Ermittlungsverfahren führten nur 1.021 Verfahren mit 1.737 Angeklagten zu 753 rechtskräftigen Urteilen. In nur 46 Fällen kam es zu tatsächlich verbüßten Freiheitsstrafen. Das SED-Erbe wurde damit strafrechtlich nur unzureichend aufgearbeitet.

Die Verfahren konzentrierten sich auf Tötungsverbrechen an der innerdeutschen Grenze, Justizverbrechen und einzelne MfS-Angehörige. Die meisten Täter blieben jedoch unbehelligt. Viele Opfer empfanden die Aufarbeitung als unzureichend, was Bärbel Bohley in dem berühmten Satz zusammenfasste: „Wir haben Gerechtigkeit erwartet und den Rechtsstaat bekommen!“ Das SED-Vermächtnis wurde damit juristisch nur oberflächlich bewältigt.

Die strafrechtliche Verfolgung stieß auf zahlreiche Hindernisse: Das Rückwirkungsverbot (Art. 103 Abs. 2 GG) verbot es, jemanden wegen einer Tat zu bestrafen, die zur Tatzeit nicht strafbar war. Viele Taten konnten wegen Beweisproblemen oder Aktenvernichtung nicht mehr aufgeklärt werden. Zahlreiche Repressionsmaßnahmen waren nach DDR-Recht nicht strafbar oder nach bundesdeutschem Recht nur als Antragsdelikte verfolgbar. Das SED-Erbe entzog sich damit weitgehend der strafrechtlichen Aufarbeitung.

Die Verjährung spielte ebenfalls eine zentrale Rolle. Das „Gesetz über das Ruhen der Verjährung bei SED-Unrechtstaten“ vom 26. März 1993 bestimmte zwar, dass die Verjährung für bestimmte Taten ruhte, solange sie aus politischen Gründen nicht verfolgt wurden. Dennoch konnten viele Taten wegen Beweisproblemen oder fehlender individueller Schuldnachweise nicht mehr verfolgt werden. Das SED-Vermächtnis blieb damit weitgehend ungesühnt.

Für die Opfer der SED-Diktatur bedeutet diese „Generalamnesie“ eine fortdauernde Belastung. Während sie mit den Folgen der Repression leben müssen, konnten die Täter oft unbehelligt Karriere machen – teilweise sogar in der Nachfolgepartei der SED. Das SED-Erbe wirkt damit auch in der mangelnden Gerechtigkeit für die Opfer fort.

Personelle Kontinuitäten – das personelle SED-Erbe

Die personellen Kontinuitäten zwischen SED und Linkspartei sind bis heute sichtbar. Mehr als 17 Prozent der Linken-Abgeordneten im Bundestag sind ehemalige SED-Mitglieder. In den ostdeutschen Landtagen ist die personelle Kontinuität noch größer, in Thüringen sind 28 Prozent der Linken-Abgeordneten ehemalige SED-Mitglieder. Das SED-Erbe lebt damit in den Biografien zahlreicher Funktionsträger fort.

Prominente Beispiele für diese personelle Kontinuität sind Gregor Gysi, der letzte Vorsitzende der SED und hoher Nomenklaturkader, der seine SED-Mitgliedschaft in seiner Bundestagsbiografie verschweigt. Oder Dietmar Bartsch, der heutige Fraktionschef, der seit 1977 SED-Mitglied war und seine Promotion am Institut des ZK der KPdSU in Moskau absolvierte. Auch Petra Pau, die heutige Bundestagsvizepräsidentin, war zu DDR-Zeiten Mitarbeiterin des Zentralrates der FDJ. Diether Dehm und Thomas Nord waren sogar ehemalige Stasi-Mitarbeiter. Das SED-Vermächtnis manifestiert sich damit in den Biografien führender Politiker der Linkspartei.

Das SED-Erbe zeigt sich auch in der Parteizentrale: Der Sitz des Parteivorstandes der Linken ist das Karl-Liebknecht-Haus in Berlin, das bereits die Zentrale der KPD war. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung der Linken sitzt im ehemaligen Gebäude des SED-Zentralorgans „Neues Deutschland“. Das Gebäude und die Zeitung gehören zur Hälfte der Linken, die andere Hälfte einem ehemaligen Stasi-Offizier. Das SED-Vermächtnis ist damit auch in den Strukturen und Immobilien der Partei präsent.

Das frühere Karl-Liebknecht-Haus in Berlin am Bülowplatz, war Sitz der KPD-Führung.

Wir sehen es anlässlich einer Reichstagswahl im Propagandaschmuck.

Besonders problematisch ist, dass kein Parteitag der Linken die DDR jemals klar verurteilt hat. Im Parteiprogramm werden vor allem die „Errungenschaften“ der DDR gelobt. Selbst moderate Politiker wie Bodo Ramelow lehnen den Begriff „Unrechtsstaat“ für die DDR ab. Das Ziel der Linken bleibt ein „Systemwechsel“ und die Überwindung des Kapitalismus. Das SED-Erbe wirkt damit auch in der Programmatik der Partei fort.

Die dunklen Verbindungen – das terroristische SED-Erbe

Die SED bzw. das MfS kollaborierte bis zum Ende der Diktatur mit gesuchten Terroristen der RAF. Mindestens 10 RAF-Terroristen lebten mit Wissen und Unterstützung der Stasi in der DDR, darunter Inge Viett, Susanne Albrecht, Silke Maier-Witt und Christian Klar. Die PDS/Linkspartei hat sich von dieser Unterstützung nie eindeutig distanziert. Das SED-Vermächtnis umfasst damit auch die Unterstützung des Terrorismus.

Die Unterstützung der RAF durch die SED/Stasi ist historisch belegt und wurde nach der Wende durch Aktenfunde und Geständnisse bestätigt. Eine direkte organisatorische Verbindung zwischen der heutigen Linkspartei und der RAF ist nicht belegt, die Verantwortung der SED als Rechtsvorgängerin bleibt jedoch bestehen. Das SED-Erbe belastet damit auch die außenpolitische Glaubwürdigkeit der Linkspartei.

Die Haltung einzelner Politiker der Linkspartei zu ehemaligen RAF-Mitgliedern bleibt ein umstrittenes Thema. Dokumentiert ist, dass der Bundestagsabgeordnete Diether Dehm 2007 in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau zugab, dem ehemaligen RAF-Mitglied Christian Klar nach dessen Haftentlassung einen Praktikumsplatz in seinem Bundestagsbüro angeboten zu haben. Dies führte zu erheblicher öffentlicher Kritik. Bodo Ramelow äußerte sich 2011 in einem Interview mit der taz kritisch über die Haftbedingungen der RAF-Terroristin Birgit Hogefeld, ohne jedoch ihre Freilassung zu fordern oder sie als „politische Gefangene“ zu bezeichnen. Bei Gedenkveranstaltungen für die Opfer der RAF waren Vertreter der Linkspartei hingegen selten präsent. Diese distanzierte Haltung zu den Opfern bei gleichzeitiger Diskussionsbereitschaft über die Täter wird von Kritikern als mangelnde Abgrenzung vom Terrorismus gesehen. Eine offizielle Parteilinie zur Bewertung des RAF-Terrorismus existiert nicht, was Raum für unterschiedliche Interpretationen lässt und eine klare Positionierung der Partei zu diesem Teil der deutschen Geschichte erschwert.

Gleichzeitig traten nach dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche ehemalige NSDAP-Mitglieder in die SED ein. Laut Forschungen waren in den 1950er Jahren bis zu 25% der SED-Funktionäre ehemalige NSDAP-Mitglieder. Auch in der DDR-Führung gab es ehemalige NSDAP-Mitglieder, z.B. Paul Merker, Karl Maron und Hans Modrow (später Ministerpräsident der DDR und Ehrenvorsitzender der Linken). Das SED-Vermächtnis umfasst damit auch die Integration ehemaliger Nationalsozialisten.

Die SED propagierte offiziell einen „antifaschistischen Staat“, übernahm aber in vielen Fällen Personal aus der NS-Zeit. Diese Doppelmoral gehört ebenfalls zum SED-Erbe, das bis heute nicht vollständig aufgearbeitet wurde.

Der Unvereinbarkeitsbeschluss – ein Bollwerk gegen das SED-Erbe

Die CDU hat auf einem Parteitag im Dezember 2018 beschlossen, weder mit der Partei Die Linke noch mit der AfD zusammenzuarbeiten. In dem Beschluss heißt es: „Die CDU Deutschlands lehnt Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland ab.“ Dieser Beschluss war eine klare Abgrenzung vom SED-Erbe und seinen Nachwirkungen in der heutigen Politik.

Die CDU begründete den Beschluss mit drei wesentlichen Punkten: Erstens bestehen zu große inhaltliche Differenzen, da Die Linke die Soziale Marktwirtschaft ablehnt und für „Gleichheit und Bevormundung“ steht. Zweitens ist Die Linke aus der PDS hervorgegangen, die wiederum Nachfolgepartei der DDR-Einheitspartei SED ist. Drittens wurden einzelne Strömungen der Linkspartei vom Verfassungsschutz als „linksextremistisch“ eingestuft. Der Unvereinbarkeitsbeschluss war damit eine klare Positionierung gegen das SED-Erbe und seine Fortwirkung in der Linkspartei.

Diese Haltung war nicht nur symbolisch wichtig, sondern auch inhaltlich begründet. Die Linke steht in vielen Punkten im fundamentalen Gegensatz zu den Grundwerten der CDU. Sie lehnt die NATO ab, fordert eine grundlegende Umgestaltung der Wirtschaftsordnung und vertritt in vielen gesellschaftspolitischen Fragen Positionen, die mit dem christdemokratischen Menschenbild unvereinbar sind. Das SED-Vermächtnis zeigt sich auch in diesen programmatischen Positionen.

Der Unvereinbarkeitsbeschluss war damit ein wichtiges Signal an die Wähler, dass die CDU für eine klare Abgrenzung von extremistischen Positionen steht. Er war auch ein Zeichen des Respekts gegenüber den Opfern der SED-Diktatur, die unter dem Regime gelitten haben. Das SED-Erbe wurde damit klar als unvereinbar mit den Werten der CDU markiert.

In Zeiten politischer Unsicherheit und ideologischer Auseinandersetzungen gewinnt die Absicherung des eigenen Vermögens zunehmend an Bedeutung. Wer die Lehren aus der Geschichte ernst nimmt, setzt auf bewährte Werte, die unabhängig von politischen Systemen Bestand haben.

Die aktuelle Zusammenarbeit – ein Dammbruch gegen das SED-Erbe

Bei der Wahl von Friedrich Merz zum Bundeskanzler war die Union auf die Linkspartei angewiesen, da der notwendige zweite Wahlgang per Zweidrittelmehrheit beschlossen werden musste. Um nicht von der AfD abhängig zu sein, sprach sich Schwarz-Rot mit den Grünen und der Linkspartei ab. Diese Zusammenarbeit stellt einen Bruch mit der bisherigen Haltung zum SED-Erbe dar und öffnet die Tür für weitere Kooperationen.

Die Zusammenarbeit wird in der Union unterschiedlich bewertet. CDU-Vizechefin Karin Prien fordert „weniger Dogmatismus“ und argumentiert, dass die Linke im Gegensatz zur AfD keine Gefahr für die Demokratie sei. Diese Position verkennt die Bedeutung des SED-Erbes und die historische Verantwortung der Linkspartei für die Verbrechen der SED. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt sprechen sich ebenfalls für eine Öffnung zur Linkspartei aus. Auch sie blenden das SED-Vermächtnis aus und ignorieren die historische Belastung.

Auf der anderen Seite stehen CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und der Chef der CSU-Abgeordneten Alexander Hoffmann, die eine Zusammenarbeit strikt ablehnen. Sie nehmen das SED-Erbe ernst und sehen in der Linkspartei eine Partei, die sich nicht ausreichend von ihrer Vergangenheit distanziert hat. Besonders Hoffmann findet deutliche Worte: „Die Linke ist antibürgerlich, antikapitalistisch und antisemitisch.“ Diese Haltung zeigt, dass das SED-Erbe in der Union durchaus noch als problematisch wahrgenommen wird.

Kanzleramtschef Thorsten Frei hatte zunächst erklärt, die Union werde „darüber zu sprechen haben“, wie die Zusammenarbeit mit der Linkspartei künftig aussehen könne. Man sei in einer Situation, „wo wir die eine oder andere Frage neu bewerten müssen“. Nach Kritik aus den eigenen Reihen ruderte er zurück und schloss eine „politische Zusammenarbeit“ mit der Linkspartei kategorisch aus. Diese Widersprüchlichkeit zeigt, wie unsicher die Union im Umgang mit dem SED-Vermächtnis geworden ist.

Die Linke selbst fordert die CDU auf, den Unvereinbarkeitsbeschluss über Bord zu werfen. Co-Vorsitzender Jan van Aken betont, dass die CDU für Zweidrittelmehrheiten ohne die AfD auf die Linke angewiesen sei. Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek fordert die Union auf, ihre „ideologischen Scheuklappen“ abzulegen. Diese Forderungen zeigen, dass die Linke das SED-Erbe als überwindbar ansieht und auf eine Normalisierung der Beziehungen zur CDU hofft.

Die aktuelle Entwicklung ist besonders vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse problematisch. Die Linkspartei hatte sich bei ihrem Parteitag der umstrittenen sogenannten Jerusalemer Erklärung angeschlossen, die den Antisemitismus-Begriff enger fasst als die weit verbreitete Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), insbesondere im Umgang mit dem Staat Israel. Diese Position zeigt, dass das SED-Vermächtnis auch in aktuellen politischen Fragen nachwirkt.

Die Opferperspektive – das vergessene SED-Erbe

In der aktuellen Debatte um die Zusammenarbeit zwischen CDU und Linkspartei kommen die Opfer der SED-Diktatur kaum zu Wort. Dabei sind sie es, die am stärksten unter dem SED-Erbe gelitten haben und bis heute leiden. Für sie ist die Linkspartei nicht einfach eine linke Partei unter vielen, sondern die Rechtsnachfolgerin des Regimes, das ihr Leben zerstört hat.

Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur hat in zahlreichen Studien dokumentiert, wie die Opfer der SED-Diktatur bis heute unter den Folgen leiden. Viele kämpfen mit psychischen Problemen, gesundheitlichen Einschränkungen und finanziellen Schwierigkeiten. Die Anerkennung als Opfer war oft ein langwieriger und demütigender Prozess. Das SED-Erbe wirkt in ihrem Leben unmittelbar fort.

Für diese Menschen ist die Zusammenarbeit zwischen CDU und Linkspartei ein Schlag ins Gesicht. Sie sehen darin eine Verharmlosung der SED-Diktatur und eine Missachtung ihres Leids. Das SED-Erbe wird damit nicht aufgearbeitet, sondern verdrängt. Die Opfer fühlen sich ein zweites Mal verraten – diesmal von einer Partei, die sich eigentlich dem Antitotalitarismus verschrieben hat.

Die Verharmlosung des SED-Erbes zeigt sich auch in der öffentlichen Debatte. Während die Verbrechen des Nationalsozialismus zu Recht geächtet werden, werden die Verbrechen der SED oft relativiert oder als „Fehler“ abgetan. Diese Asymmetrie in der Aufarbeitung ist für die Opfer besonders schmerzhaft. Das SED-Erbe wird damit nicht nur nicht aufgearbeitet, sondern aktiv verdrängt.

Die ideologische Dimension – das weltanschauliche SED-Erbe

Das SED-Erbe umfasst auch eine ideologische Dimension, die in der Linkspartei fortlebt. Die SED verstand sich als marxistisch-leninistische Partei, die den Sozialismus als Vorstufe zum Kommunismus aufbauen wollte. Diese ideologische Ausrichtung prägt die Linkspartei bis heute, auch wenn sie sich in ihrer Rhetorik gemäßigter gibt.

Die Linkspartei fordert in ihrem Programm eine „Überwindung des Kapitalismus“ und einen „demokratischen Sozialismus“. Diese Begriffe mögen harmlos klingen, stehen aber in der Tradition des SED-Erbes, das ebenfalls einen „demokratischen Sozialismus“ propagierte – allerdings unter Ausschluss echter demokratischer Freiheiten. Die ideologische Kontinuität zeigt sich auch in der Ablehnung der Sozialen Marktwirtschaft und der Forderung nach umfassender Verstaatlichung wichtiger Wirtschaftszweige.

Besonders problematisch ist die Haltung der Linkspartei zum Privateigentum. Sie fordert eine „Vergesellschaftung“ großer Unternehmen und eine „demokratische Kontrolle“ der Wirtschaft. Diese Forderungen stehen in der Tradition des SED-Erbes, das Privateigentum an Produktionsmitteln ablehnte und die Wirtschaft unter staatliche Kontrolle stellte. Die katastrophalen Folgen dieser Politik für die DDR-Wirtschaft werden dabei ausgeblendet.

Die ideologische Dimension des SED-Erbes zeigt sich auch im Menschenbild der Linkspartei. Sie setzt auf kollektive Lösungen und staatliche Eingriffe, während individuelle Freiheit und Eigenverantwortung in den Hintergrund treten. Diese Haltung entspricht dem Erbe der SED, das den „neuen sozialistischen Menschen“ formen wollte und individuelle Freiheiten dem Kollektiv unterordnete.

Die ideologische Kontinuität macht eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei für die CDU besonders problematisch. Die Union steht in der Tradition der Sozialen Marktwirtschaft, die auf individuelle Freiheit, Privateigentum und Wettbewerb setzt. Diese Werte sind mit dem SED-Erbe der Linkspartei unvereinbar. Eine Zusammenarbeit würde daher nicht nur historische, sondern auch grundlegende weltanschauliche Differenzen ignorieren.

Die wirtschaftspolitischen Positionen der Linkspartei erinnern an historische Situationen, in denen Staaten den Besitz von Edelmetallen einschränkten, um ihre wirtschaftliche Kontrolle zu sichern. Kluge Anleger bereiten sich auf verschiedene Szenarien vor.

Unser Ratgeber "Goldverbot" bietet wertvolle Einblicke:

- → Die Geschichte der Goldverbote und ihre wirtschaftlichen Hintergründe

- → Rechtliche Rahmenbedingungen für den Besitz von Edelmetallen heute

- → Internationale Unterschiede in der Regulierung von Edelmetallbesitz

- → Praktische Strategien zur langfristigen Absicherung Ihres Vermögens

Die mediale Dimension – das publizistische SED-Erbe

Das SED-Erbe umfasst auch eine mediale Dimension, die in der aktuellen Debatte oft übersehen wird. Die SED kontrollierte alle Medien in der DDR und nutzte sie für ihre Propaganda. Diese Tradition wirkt in der Medienlandschaft der Linkspartei fort, wie das Beispiel des „Neuen Deutschland“ zeigt.

Die Tageszeitung „Neues Deutschland“ war das Zentralorgan der SED und ist heute eng mit der Linkspartei verbunden. Die Zeitung gehört zur Hälfte der Linkspartei, die andere Hälfte einem ehemaligen Stasi-Offizier. Das SED-Erbe wirkt damit auch in der medialen Infrastruktur der Linkspartei fort.

Auch andere Medien im Umfeld der Linkspartei stehen in der Tradition des SED-Erbes. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die parteinahe Stiftung der Linkspartei, gibt zahlreiche Publikationen heraus, die die DDR verklären und die Verbrechen der SED relativieren. Diese publizistische Tradition zeigt, dass das SED-Erbe auch in der medialen Selbstdarstellung der Linkspartei fortlebt.

Die mediale Dimension des SED-Erbes ist besonders problematisch, weil sie die öffentliche Wahrnehmung der Linkspartei prägt. Durch ihre Medien kann die Partei ihre Version der Geschichte verbreiten und das SED-Vermächtnis in einem positiven Licht darstellen. Diese Geschichtsklitterung erschwert eine ehrliche Aufarbeitung der SED-Diktatur und ihrer Verbrechen.

Die Zusammenarbeit zwischen CDU und Linkspartei legitimiert indirekt auch diese mediale Tradition. Sie suggeriert, dass das SED-Erbe kein Hindernis für eine demokratische Zusammenarbeit ist. Damit wird die Deutungshoheit über die DDR-Geschichte teilweise den Erben der SED überlassen – ein fatales Signal für die Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Immer mehr Menschen erkennen, dass politische Entwicklungen direkte Auswirkungen auf ihre finanzielle Sicherheit haben können. Die historischen Erfahrungen mit dem SED-Regime zeigen, wie wichtig eine unabhängige Vermögenssicherung ist.

Fazit: Das SED-Erbe als Mahnung

Die Zusammenarbeit zwischen CDU und Linkspartei ist mehr als nur ein pragmatischer Schritt zur Sicherung von Mehrheiten. Sie ist ein Verrat an den Opfern der SED-Diktatur und ein gefährlicher Dammbruch in unserer politischen Kultur. Das SED-Erbe wiegt schwer und darf nicht ignoriert werden.

Die Partei „Die Linke“ steht als Rechtsnachfolgerin der SED in direkter Traditionslinie zu einem Regime, das für systematische Menschenrechtsverletzungen, politische Verfolgung, Tötungen, psychische und physische Folter, Zwangsadoptionen, Enteignungen und einen der größten Finanzskandale der deutschen Parteiengeschichte verantwortlich ist. Das SED-Erbe umfasst personelle, finanzielle, ideologische und mediale Kontinuitäten, die bis heute nachwirken.

Solange sich „Die Linke“ nicht umfassend von diesem Erbe distanziert, die Verbrechen der SED vollständig aufklärt und das verschobene Vermögen zurückgibt, kann es keine normale Zusammenarbeit mit demokratischen Parteien geben. Der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU ist kein dogmatisches Relikt, sondern ein notwendiges Bollwerk gegen die Verharmlosung einer Diktatur, deren Opfer bis heute auf Gerechtigkeit warten.

Die CDU muss sich entscheiden: Will sie eine Partei sein, die für Werte und Prinzipien steht, oder eine, die für kurzfristige politische Vorteile ihre Grundsätze verrät? Das SED-Vermächtnis mahnt uns, wachsam zu bleiben und die Lehren aus der Geschichte nicht zu vergessen. Die Zusammenarbeit mit der Linkspartei ist ein gefährlicher Schritt in die falsche Richtung.

Die Thematik des SED-Erbes zeigt deutlich, wie staatliche Machtstrukturen die wirtschaftliche Freiheit und das Vermögen der Bürger bedrohen können. Wer mehr über die aktuellen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen erfahren möchte und wie man sein Vermögen in Zeiten zunehmender staatlicher Kontrolle schützen kann, sollte unbedingt das folgende Interview ansehen.

Dominik Kettner spricht mit dem renommierten Ökonomen Dr. Thorsten Polleit über die große Systemauseinandersetzung, geopolitische Veränderungen, den digitalen Euro als Kontrollinstrument und die Bedeutung von Gold und Silber als Vermögensschutz. Besonders relevant sind die Ausführungen zu staatlichen Eingriffen in private Ersparnisse – ein Thema, das direkte Parallelen zum SED-Erbe und staatlicher Vermögenskontrolle aufweist.

Papiervs.PhysischWarum echtes Metall jetzt alles entscheidet

Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten

Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner

CEO Kettner Edelmetalle

Jochen Staiger

Rohstoffexperte

Rick Rule

Rohstoff-Legende

Alasdair Macleod

Chefstratege GoldMoney

Top-Experten

Dominik Kettner & Star-Gäste

Live Q&A

Ihre Fragen

15.000€ Gold

zu gewinnen

Ähnliche Artikel

Silbermünzen endgültig entwertet: Bundesregierung kapituliert vor dem Silberpreis

Die besten und sichersten 10 Goldverstecke zu Hause

Der große Griff nach dem Eigentum – wie Berlin die Enteignung salonfähig macht

Die wichtigsten Schritte auf dem Weg zu einem Goldverbot

Spekulationsfrist für Kryptowährungen vor dem Aus – wann folgt Gold?

Gold und Silber kaufen: Diese 10 Fehler kommen Einsteiger teuer zu stehen

Silbermünzen immer teurer – und immer weniger gefragt

Vermögensabgabe: Kampf und Neid gegen die Erfolgreichen

Gefährlicher denn je: Wie Edelmetall-Fälschungen Ihr Vermögen bedrohen

Bargeldgrenze für anonyme Goldkäufe: Wann wird sie vollständig abgeschafft?

Italien greift nach dem Gold seiner Bürger – und Europa sollte sich darauf gefasst machen

Der neue Koalitionsvertrag: Blaupause für den digitalen Überwachungsstaat

Die 15 Minuten Stadt: Der Weg in die digitale Gefangenschaft

500-Euro-Schein abgeschafft – und was als Nächstes droht

Erbe anlegen: Diese 9 Fehler werden teuer

Häme nach dem Tresor-Raub von Gelsenkirchen: Wie schnell Opfer zu Schuldigen gemacht werden

Gold verstecken - Methoden, Tipps und No-Gos

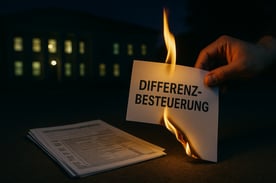

Silbersteuer-Schock: Wie die Differenzbesteuerung praktisch über Nacht abgeschafft wurde

Milchflecken auf Silber entfernen und verhindern

Wohnraumbesteuerung: Sie werden überraschend enteignet!

Goldkonfiszierung: Wenn der Staat nach Ihrem Gold greift

Auswandern mit Gold: So klappt es ganz einfach