Trump gegen Powell: Baustellenstreit offenbart tiefere Gräben in der US-Finanzpolitik

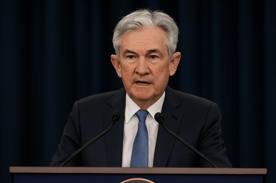

Was als routinemäßiger Baustellenbesuch begann, entwickelte sich zu einem öffentlichen Schlagabtausch zwischen US-Präsident Donald Trump und Fed-Chef Jerome Powell. Die Auseinandersetzung um Renovierungskosten der Notenbank-Zentrale in Washington dürfte jedoch nur die Spitze des Eisbergs sein – dahinter verbirgt sich ein fundamentaler Machtkampf um die amerikanische Zinspolitik.

Wenn Zahlen zur Waffe werden

Der Streit entzündete sich an scheinbar banalen Baukosten. Trump warf Powell vor, die Renovierung sei von 2,7 auf 3,1 Milliarden Dollar explodiert. Doch der Fed-Chef konterte souverän: Der Präsident rechne fälschlicherweise ein drittes Gebäude mit ein, das bereits vor fünf Jahren fertiggestellt worden sei. Ein klassisches Beispiel dafür, wie Zahlen je nach politischer Agenda interpretiert werden können.

Die tatsächlichen Kosten belaufen sich laut Fed-Budget auf 2,46 Milliarden Dollar – eine Summe, die in Zeiten explodierender Staatsausgaben fast bescheiden wirkt. Dennoch nutzt Trump jede Gelegenheit, um Powell unter Druck zu setzen. Der wahre Grund dürfte woanders liegen: Die Fed weigert sich beharrlich, die Zinsen nach Trumps Gusto zu senken.

Der eigentliche Konflikt: Zinspolitik als Machtfrage

Hinter der Fassade des Baustellenstreits tobt ein Kampf um die Unabhängigkeit der Notenbank. Trump fordert niedrigere Zinsen, Powell hält dagegen. Der aktuelle Leitzins von 4,25 bis 4,50 Prozent sei angemessen, signalisiert die Fed. Man wolle erst die Auswirkungen von Trumps Zollpolitik auf Inflation und Konjunktur abwarten.

"Das zu tun, wäre ein großer Schritt, und ich halte es nicht für notwendig", sagte Trump über eine mögliche Entlassung Powells. "Und ich glaube, dass er das Richtige tun wird."

Diese vermeintlich versöhnlichen Worte klingen eher wie eine kaum verhüllte Drohung. Trump, der Immobilienmagnat, der es gewohnt ist, seinen Willen durchzusetzen, trifft auf einen Fed-Chef, der die Unabhängigkeit seiner Institution verteidigt. Ein Lehrstück über die Gewaltenteilung in der amerikanischen Demokratie – oder deren schleichende Erosion?

Luxus-Vorwürfe und Denkmalschutz

Powell wehrt sich gegen Anschuldigungen, die Renovierung umfasse luxuriöse Extras wie private Aufzüge oder VIP-Speisesäle. Neuer Marmor werde nur dort eingesetzt, wo der ursprüngliche beschädigt sei oder Denkmalschutzrichtlinien es erforderten. Eine nachvollziehbare Erklärung, die Trump jedoch nicht gelten lässt.

Der Präsident, selbst aus der Immobilienbranche stammend, kritisierte sogar Details wie die unterirdische Anlage der Parkplätze. Man könnte meinen, hier prallen zwei Welten aufeinander: Der Geschäftsmann, der auf Effizienz und Kostenkontrolle pocht, und der Zentralbanker, der langfristige Stabilität im Blick hat.

Ein gefährliches Spiel mit der Unabhängigkeit

Die Spekulationen über eine vorzeitige Entlassung Powells vor dem regulären Ende seiner Amtszeit im Mai 2026 werfen einen dunklen Schatten auf die amerikanische Finanzpolitik. Nach US-Recht kann der Präsident den Fed-Chef nicht wegen Meinungsverschiedenheiten über die Zinspolitik entlassen. Doch Kostenüberschreitungen bei Bauprojekten könnten als Vorwand dienen.

Diese Entwicklung sollte auch deutsche Anleger alarmieren. Eine politisierte Notenbank, die nach den Launen des Präsidenten tanzt, würde das Vertrauen in den Dollar untergraben. In Zeiten, in denen die deutsche Wirtschaft unter der desaströsen Politik der ehemaligen Ampel-Koalition leidet und die neue Große Koalition mit einem 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen die Inflation weiter anheizt, wäre eine stabile US-Notenbank eigentlich ein Anker der Verlässlichkeit.

Die wahre Lehre aus diesem Streit: Wenn selbst in den USA die Unabhängigkeit der Zentralbank zur Disposition steht, wird die Bedeutung von krisensicheren Anlagen wie physischen Edelmetallen umso deutlicher. Gold und Silber kennen keine politischen Ränkespiele und sind immun gegen die Launen machtbesessener Politiker – egal ob in Washington oder Berlin.

- Kettner Edelmetalle News

- Finanzen

- Wirtschaft

- Politik