Währungskrieg 2.0: Trumps gefährliches Spiel mit dem Dollar weckt düstere Erinnerungen

Die Finanzmärkte halten den Atem an. Der US-Dollar-Index verzeichnete vergangene Woche seine stärkste Performance seit Oktober 2022 – ein abrupter Richtungswechsel nach dem schwächsten Halbjahr seit den 1970er Jahren. Doch was auf den ersten Blick wie eine Erholung aussieht, könnte sich als Vorbote einer gewaltigen Marktkorrektur entpuppen. Die Parallelen zu den Wochen vor dem verheerenden Börsencrash im Oktober 1987 sind beunruhigend deutlich.

Der Schwarze Montag: Eine Mahnung aus der Geschichte

Am 19. Oktober 1987 erlebten die Finanzmärkte einen der schwärzesten Tage ihrer Geschichte. Der Dow Jones stürzte an einem einzigen Tag um katastrophale 22,6 Prozent ab – ein Ausmaß, das selbst die Verwerfungen der Finanzkrise 2008 in den Schatten stellte. Was damals als Hauptauslöser galt? Ein stark abwertender US-Dollar und der politische Druck auf die Notenbank, die Zinsen aggressiv zu senken.

Der damalige US-Finanzminister James Baker drängte die Federal Reserve zu drastischen Maßnahmen, um die Konjunktur vor den Wahlen 1988 anzukurbeln. Die Währung sollte geschwächt werden, koste es, was es wolle. Das Ergebnis war ein Ausverkauf riskanter Anlagen von historischem Ausmaß. Investoren flohen in Panik aus dem Markt, als sie realisierten, dass die politische Einmischung in die Geldpolitik das Vertrauen in die Stabilität des Finanzsystems erschütterte.

Trump vs. Powell: Das gefährliche Machtspiel wiederholt sich

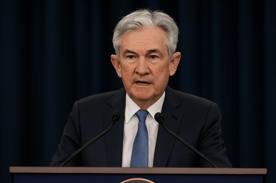

Fast vier Jahrzehnte später scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Präsident Donald Trump übt seit seiner zweiten Amtsübernahme erheblichen Druck auf Fed-Chef Jerome Powell aus, die Zinsen schneller zu senken. Die Spannung zwischen Weißem Haus und Notenbank erreicht ein Niveau, das unweigerlich Erinnerungen an die Reagan-Ära weckt.

"Ein schwächerer US-Dollar war Baker lieber als höhere Zinsen, die er als Gefahr für die wirtschaftliche Erholung der USA ansah"

Diese historische Einschätzung von Randall Forsyth könnte genauso gut die aktuelle Situation beschreiben. Trump scheint bereit, die Unabhängigkeit der Fed zu opfern, um kurzfristige wirtschaftliche Gewinne zu erzielen – ein Spiel mit dem Feuer, das die gesamte Weltwirtschaft in Brand setzen könnte.

Die trügerische Ruhe vor dem Sturm

Die statistischen Daten mögen auf den ersten Blick beruhigend wirken. Seit Einführung des Dollar-Index 1973 lässt sich der Zusammenhang zwischen US-Dollar und Aktiengewinnen nur schwer belegen. Die Korrelation schwankte mal ins Positive, mal ins Negative, insgesamt lag sie nahe null. Doch diese Durchschnittswerte verschleiern die explosive Dynamik in Extremsituationen.

Vor dem Crash von 1987 lag der US-Dollar sieben Prozent unter seinem Jahresanfangswert – eine Entwicklung, die damals Investoren zutiefst verunsicherte. Die Aussicht auf einen Währungskrieg machte riskante Anlagen untragbar. Heute zeigen sich ähnliche Warnsignale: eine hoch bewertete Wall Street, politische Einmischung in die Geldpolitik und die drohende Gefahr einer Abwärtsspirale des US-Dollars.

Die Zollkeule als zusätzlicher Brandbeschleuniger

Was die heutige Situation noch brisanter macht als 1987, sind Trumps aggressive Zollpolitiken. Mit Strafzöllen von 20 Prozent auf EU-Importe, 34 Prozent auf China und 25 Prozent auf Mexiko und Kanada hat der Präsident einen Handelskrieg entfacht, der die globalen Lieferketten erschüttert. Diese protektionistische Politik könnte den Dollar zusätzlich unter Druck setzen und die Inflation anheizen – ein toxischer Cocktail für die Finanzmärkte.

Über fünf Millionen Menschen protestieren bereits in 2.100 Städten gegen Trumps Politik. Die gesellschaftliche Spaltung erreicht ein Niveau, das an die turbulenten späten 1960er Jahre erinnert. Wenn das Vertrauen in die politische Stabilität schwindet, folgt meist auch das Vertrauen in die Märkte.

Gold als sicherer Hafen in stürmischen Zeiten

Angesichts dieser beunruhigenden Parallelen zu 1987 und der wachsenden Unsicherheit an den Märkten rücken physische Edelmetalle wieder verstärkt in den Fokus kluger Anleger. Gold und Silber haben sich historisch als verlässliche Wertspeicher in Krisenzeiten bewährt. Während Papierwährungen durch politische Eingriffe entwertet werden können, behält physisches Gold seinen inneren Wert.

Die Nervosität an den Märkten wächst täglich. Garantien gibt es keine – der Crash von 1987 bleibt ein einzelner, wenn auch dramatischer Datenpunkt in der Finanzgeschichte. Doch die Erinnerung daran, wie schnell eine trügerische Ruhe an den Märkten in blanke Panik umschlagen kann, sollte jeden Anleger zur Vorsicht mahnen. Die Geschichte lehrt uns: Wenn Politik und Geldpolitik kollidieren, sind es meist die Anleger, die die Zeche zahlen.

Hinweis: Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Jeder Anleger muss seine Investitionsentscheidungen selbst treffen und trägt die volle Verantwortung für seine Anlageentscheidungen. Eine gründliche eigene Recherche ist unerlässlich.

- Kettner Edelmetalle News

- Finanzen

- Wirtschaft

- Politik