Europas Goldschatz in amerikanischer Geiselhaft: Wenn Vertrauen zur Falle wird

Die Zeiten transatlantischer Harmonie sind vorbei. Was einst als Symbol unverbrüchlicher Freundschaft galt – die Lagerung europäischer Goldreserven in amerikanischen Tresoren – entpuppt sich zunehmend als gefährliche Abhängigkeit. Während Donald Trump mit Zöllen droht und die Beziehungen zwischen Washington und Brüssel auf einem historischen Tiefpunkt angelangt sind, stellt sich eine brisante Frage: Wie sicher sind Europas 245 Milliarden Dollar schwere Goldbestände noch in Fort Knox?

Das goldene Erbe einer vergangenen Ära

Die Geschichte beginnt in der Nachkriegszeit, als westeuropäische Staaten ihre Edelmetallreserven über den Atlantik verschifften. Was damals als kluge Absicherung gegen Währungsschwankungen gedacht war, erscheint heute wie ein naiver Vertrauensbeweis gegenüber einem Partner, der sich zunehmend als unberechenbar erweist. Deutschland und Italien lagerten ihre Schätze in Fort Knox ein – jenem sagenumwobenen Hochsicherheitstrakt, dessen 22 Tonnen schweres Tor und elektrische Zäune zwar Diebe abschrecken mögen, aber keine Garantie gegen politische Willkür bieten.

Die Ironie der Geschichte: Während des Kalten Krieges galt diese Arrangement als Zeichen westlicher Einheit. Europa folgte brav der amerikanischen Außenpolitik und erhielt im Gegenzug Zugang zum lukrativen US-Markt. Ein stillschweigender Pakt, der heute wie ein Knebelvertrag anmutet.

Melonis gebrochenes Versprechen

Besonders pikant ist die Situation für Italien. Die Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die 2019 noch vollmundig die Rückholung des italienischen Goldes forderte, schweigt heute zu diesem Thema. 43 Prozent der italienischen Goldreserven – ein Vermögen von bis zu 100 Milliarden Dollar – ruhen in amerikanischen Händen. Melonis Kehrtwende offenbart die harte Realität: Selbst konservative Regierungen wagen es nicht, Washington herauszufordern.

"Während andere Länder ihre Goldbarren von ausländischen Banken zurückholen, um sich vor möglichen Krisen zu schützen, wurde unser Vorschlag, das italienische Gold zurückzuholen, abgelehnt."

Diese Worte Melonis aus dem Jahr 2019 klingen heute wie blanker Hohn. Die vermeintlich starke Frau der italienischen Politik knickte ein, kaum dass sie im Amt war.

Das Phantom von Fort Knox

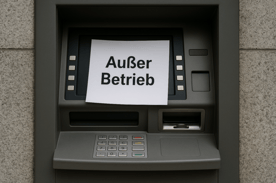

Noch beunruhigender als die politische Abhängigkeit ist die Tatsache, dass seit 1953 keine vollständige Prüfung der Goldbestände in Fort Knox stattgefunden hat. Selbst Elon Musk stellte Ende 2024 die ketzerische Frage: "Haben die USA noch Gold in Fort Knox?" Trump selbst drohte im Februar 2025 mit einer Inspektion und warnte, er werde "sehr, sehr verärgert sein", sollte das Gold fehlen.

Diese Zweifel sind nicht aus der Luft gegriffen. Der libertäre Politiker Ron Paul fordert seit Jahrzehnten eine umfassende Bestandsprüfung. Die politische Elite wehrt sich vehement dagegen – ein Verhalten, das Misstrauen schürt. Was haben sie zu verbergen?

Der Präzedenzfall als Bumerang

Die größte Ironie liegt jedoch in Europas eigenem Verhalten. Als die EU 2022 russische Vermögenswerte im Wert von 300 Milliarden Euro einfror, schuf sie einen gefährlichen Präzedenzfall. Wer garantiert, dass Washington nicht eines Tages dasselbe mit europäischem Gold macht? Die Büchse der Pandora wurde von Europa selbst geöffnet.

Die Merz-Regierung steht vor einem Dilemma: Einerseits verspricht sie, keine neuen Schulden zu machen, andererseits hat sie ein 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Infrastruktur aufgelegt. Gold als Sicherheit wäre da höchst willkommen – wenn es denn verfügbar wäre.

Die Deglobalisierung nimmt Gestalt an

Sollte Europa tatsächlich sein Gold zurückfordern, wären die Konsequenzen dramatisch. Der Dollar würde unter Druck geraten, New Yorks Status als Finanzzentrum wäre beschädigt. Es wäre das ultimative Symbol einer zerbrochenen transatlantischen Partnerschaft.

Doch die Wahrscheinlichkeit, dass Europa diesen Schritt wagt, ist gering. Die deutsche Regierung hat zwischen 2013 und 2020 gerade einmal einen Teil ihrer Reserven zurückgeholt – für schlappe 7 Millionen Dollar Transportkosten. 37 Prozent des deutschen Goldes verbleiben weiterhin in den USA. Ein Armutszeugnis für eine Nation, die sich gerne als souverän bezeichnet.

Zeit für einen Strategiewechsel

Die Lehre aus dieser Geschichte ist eindeutig: Physisches Gold gehört in die eigenen Tresore, nicht in die Hände unberechenbarer Partner. Während Zentralbanken weltweit ihre Goldbestände aufstocken – 59 Prozent planen dies für 2025 – sollten auch Privatanleger diese Entwicklung ernst nehmen. Gold ist und bleibt der ultimative Wertspeicher in unsicheren Zeiten.

Die aktuelle Situation zeigt einmal mehr: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und wer seine Werte nicht selbst kontrolliert, ist im Ernstfall der Willkür anderer ausgeliefert. Eine Lektion, die Europa gerade auf die harte Tour lernt.

Hinweis: Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Jeder Anleger muss seine Investitionsentscheidungen selbst treffen und trägt die volle Verantwortung für seine Anlageentscheidungen. Wir empfehlen, sich vor jeder Investition ausreichend zu informieren und gegebenenfalls professionellen Rat einzuholen.

- Themen:

- #Gold

Papiervs.PhysischWarum echtes Metall jetzt alles entscheidet

Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten

Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner

CEO Kettner Edelmetalle

Jochen Staiger

Rohstoffexperte

Rick Rule

Rohstoff-Legende

Alasdair Macleod

Chefstratege GoldMoney

Top-Experten

Dominik Kettner & Star-Gäste

Live Q&A

Ihre Fragen

15.000€ Gold

zu gewinnen

- Kettner Edelmetalle News

- Finanzen

- Wirtschaft

- Politik